Isabell Vanden Hove hat sich in einem Buch mit der 1000-jährigen Geschichte der Arenberger befasst. Zwei Frauen spielen eine besondere Rolle.

Neues BuchDie 1000-jährige Geschichte der Adelsfamilie der Arenberger wird beleuchtet

Das Schleidener Schloss rettete Herzogin Louisa Margarethe von der Marck-Arenberg vor dem Abbruch.

Copyright: Wolfgang Kirfel

Von ihren Anfängen im Mittelalter bis heute war die Familie Arenberg eine der führenden Adelsfamilien Europas. Ein neues Buch erzählt die Geschichte dieser immer noch wichtigen und einflussreichen Adelsfamilie und zeigt, wie die Herzöge von Arenberg über die Jahrhunderte hinweg ihre Position in den höchsten Rängen der Gesellschaft behauptet haben. Autorin Isabell Vanden Hove stellte das Werk „The Dukes of Arenberg. The Thousand-Year History of a Noble Family“ jetzt im Schleidener Rathaus zahlreichen Interessierten vor.

Die aus der deutschen Eifel stammenden Arenberger wurden souveräne Fürsten und später Herzöge im Heiligen Römischen Reich. Zu ihren Reihen gehörten Offiziere, Entscheidungsträger und Diplomaten in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland. Vanden Hove ist Wissenschaftliche Direktorin der Arenberg Stiftung und Archivarin: „In dieser Doppelfunktion hat mich Herzog Leopold 2016 gebeten, eine Zusammenfassung der Familiengeschichte der Arenberger zu schreiben, die ein breites Publikum anspricht.“

Buch mit Gemälden, Fotografien und Farbzeichnungen

In acht Kapiteln, reich bebildert mit Gemälden, Fotografien und Farbzeichnungen aus den gut erhaltenen Archiven der Familie, wird die Geschichte der Arenberger in englischer Sprache erzählt und ein Überblick über mehr als 1000 Jahre europäische Geschichte gegeben.

Die Familie der Arenberger wurde 1166 das erste Mal erwähnt. Der Name war derselbe wie der des 623 Meter hohen Berges, der strategisch günstig in der Nähe der Ahr liegt. Auf dem Berg wurde laut der Autorin zu der Zeit, als die Adelsfamilie in Erscheinung trat, eine Burg errichtet. Am Fuße des Berges sei dann noch eine Siedlung entstanden.

„Das Besondere ist, dass das Gut Arenberg klein, aber unabhängig war. Arenberg had keinen Oberherrn dann Got allein“, zitierte Vanden Hove ein Dokument aus dem Jahr 1601, das im Familienarchiv in Enghien aufbewahrt wird.

1801 verlor das Haus Arenberg seine linksrheinischen Gebiete

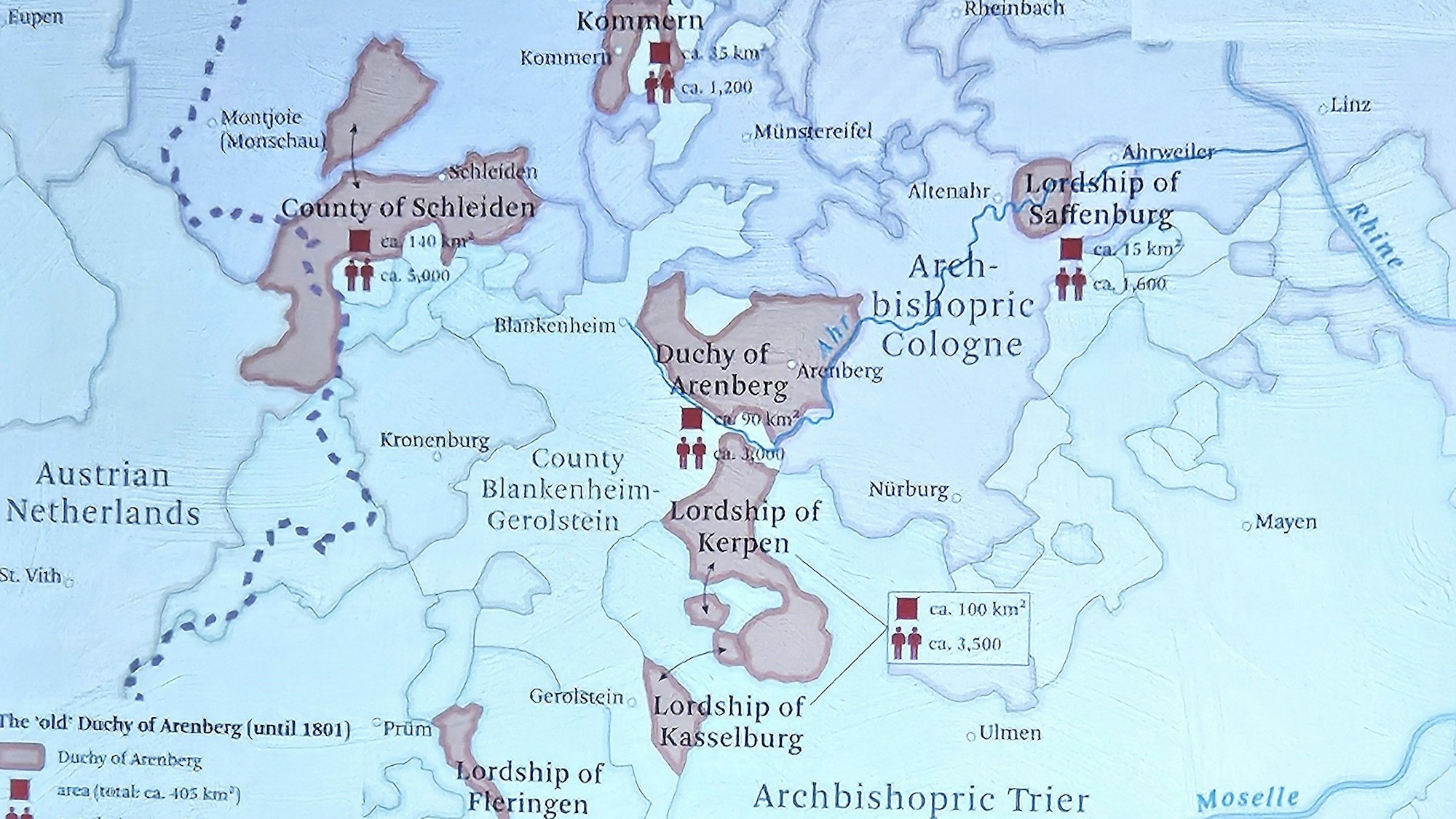

Zu ihren Territorien in der Eifel zählten neben Schleiden unter anderem auch Kommern, Arenberg, Kerpen, Kasselburg, Saffenberg und Mayschoss an der Ahr. Doch 1801 verlor das Haus Arenberg seine linksrheinischen Gebiete und das bis dahin dem kurrheinischen Reichskreis angehörige Herzogtum vollständig an Frankreich. Als Entschädigung erhielt der Herzog im Zuge des Reichsdeputationshauptschlusses Recklinghausen und das Amt Meppen als Herzogtum Arenberg-Meppen.

Bürgermeister Ingo Pfennings (r.) begrüßte die Gäste und betonte die Bedeutung der Arenberger für Schleiden.

Copyright: Wolfgang Kirfel

1000 Jahre Geschichte der Arenberger hat Autorin Isabell Vanden Hove in ihrem Buch beleuchtet.

Copyright: Wolfgang Kirfel

„Ich habe mich besonders auf die Momente des Aufstiegs und des Fortschritts konzentriert, aber auch auf die Situationen, in denen die Lage angespannt war und der Untergang bevorstand“, erzählt die Autorin. Ein besonderes Augenmerk habe sie auf Stammbäume der verschiedenen Zweige gelegt.

Bürgermeister Ingo Pfennings erinnerte in seiner Begrüßung an die Bedeutung der Arenberger für Schleiden. „Sie haben unter anderem das Schloss erhalten und vor der Zerstörung durch die französischen Revolutionstruppen bewahrt, die Genehmigung zum Bau eines ersten evangelischen Bethauses erteilt, eine steinerne Brücke über die Olef am Fuß des Ruppenbergs und das Renteigebäude errichtet und ein Hospital gestiftet“, so der Bürgermeister. „Industriezweige und Gebäude vergehen, die Arenberger in Schleiden aber nicht – und das ist gut so!“

Dank an Dr. Norbert Toporowsky und das Geschichtsforum Schleiden

Pfennings wiederholte einen Satz des katholischen Pfarrers Carl Wilhelm Peters aus dem Jahre 1914 bezüglich des Wirkens des Hauses Arenberg in Schleiden, den er schon bei der Vernissage mit dem Thema „250 Jahre Arenberger in Schleiden“ des Geschichtsforums Schleiden im vergangenen Jahr zitiert hatte: „Die mit dem Adel der Geburt den Adel der Gesinnung stets vereinten.“ Aus heutiger Sicht sei dies eine etwas ungewöhnliche oder gar überschwängliche Formulierung, die jedoch sehr eindrucksvoll zeige, wie groß die Wertschätzung für das Wirken der Arenberger bei Pfarrer Peters gewesen sei.

Die verschiedenen Besitztümer der Arenberger in der Eifel und an der Ahr zeigt diese Karte.

Copyright: ACA, Enghien

Ganz besonders bedankte sich der Bürgermeister bei Dr. Norbert Toporowsky, der mit seinen Mitstreitern des Geschichtsforums Schleiden die damalige Vernissage organisiert hatte und auch Kooperationspartner bei der jetzigen Buchpräsentation war. „Wir sind stolz darauf, dass die Autorin nach Schleiden gekommen ist. Schleiden war das größte Territorium der Arenberger in Deutschland“, betonte Toporowsky. Die Autorin berichtete, sie habe alle Orte mit Bezug zu der Familie angeschrieben. Einige hätten nicht einmal geantwortet. In Schleiden sei das anders gewesen.

„Zweimal haben Frauen die Familie durch Heirat gerettet und den Namen bewahrt“, erzählte Vanden Hove. Die eine sei Mathilde von Arenberg gewesen: „Sie heiratete 1299 Engelbert II. de La Marck und verband die Familie der Herren von Arenberg mit der bedeutenden Familie aus Westfalen und dem Rheinland.“ Die Ehe sei sehr fruchtbar gewesen: „Faktisch wegen der acht Kinder, aber auch symbolisch, weil daraus sieben und manchmal sogar acht Zweige de La Marck daraus hervorgingen.“

Die Grafschaft wird 1648 zum Herzogtum erhoben

Mehr als 300 Jahre später habe dann Margarete de La Marck, Gräfin zu Arenberg, in ihrem Ehevertrag von 1547 mit Baron Jean de Ligne festlegen lassen, dass der erste Erbe männlich oder weiblich den Namen und das Wappen von Arenberg-de La Marck tragen sollte und nicht das ihres Mannes. Nach dem Tod des Barons erhielt sie von Kaiser Maximilian II. eine Reihe von Privilegien.

Im Jahr 1648 wird die Grafschaft Arenberg zum Herzogtum erhoben. „Ende des 17. Jahrhunderts war von diesen großen und einflussreichen Familienbanden aber nur noch ein einjähriger Sohn übrig, auf dessen Schultern das Überleben der Familie ruhte“, erzählte die Autorin. Damit habe eine Periode des Niedergangs begonnen.

Franzosen beschlagnahmten die Besitztümer in der Eifel

Drei Gründe hätten für den Niedergang gesorgt: Zum einen die Tatsache, dass die Arenberger zum Schwertadel gehörten und auf dem Schlachtfeld gefordert waren. „Der Herzog spricht immer von dem Blutgeld, das seine Familie habe zahlen müssen, um in der höchsten Liga mitspielen zu dürfen“, berichtete Vanden Hove. Beispiele seien Jean de Ligne und Philipp Karl, Herzog zu Arenberg, die in Schlachten ihr Leben gelassen hätten.

Eine weitere Herausforderung sei die Behinderung von Fürsten gewesen. Das bekannteste Beispiel sei der sechste Herzog Lodewijk Engelbert gewesen, der nach einem Jagdunfall erblindet sei.

Hinzu kamen politische Veränderungen. Als die französische Revolutionsarmee im Herbst 1794 in das Rheinland einmarschierte, wurden alle Besitztümer des Adels und der Kirche beschlagnahmt. Die Residenzen in Blankenheim, Reifferscheid, Kronenburg und Dollendorf und auch das Schloss in Arenberg wurden verkauft, versteigert und ausgeschlachtet. Schleiden entging diesem Schicksal, weil sich die Herzogin Louisa Margarethe von der Marck-Arenberg in Verhandlungen mit den französischen Behörden darauf berief, dass Schleiden ein Luxemburger Lehen und deshalb nicht dem Kaiser unterstellt gewesen sei.

Zu Beginn und nach dem Ersten Weltkrieg wurden große Vermögenswerte von Deutschen, Franzosen, Belgiern, Italienern und Serben beschlagnahmt. Heute regiert Leopold-Engelbert als 13. Herzog von Arenberg mit seiner Frau Isabel Gräfin zu Stolberg-Stolberg.

Arenberg-Wochenende

Marc Vanderstichelen, Bürgermeister der belgischen Gemeinde Enghien und Präsident des C.R.E.A., des archäologischen Kreises von Enghien, wo die Familie Arenberg seit Anfang des 17. Jahrhunderts einen großen Park mit Schloss besaß, informierte über das erste Arenberg-Wochenende am 4. und 5. Oktober. „Eingeladen sind Vertreter von Städten und Gemeinden aus Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Deutschland, in denen sich Überreste aus der Geschichte der Arenberger befinden“, sagte der Bürgermeister.

Mehr als 20 Teilnehmer hätten bereits geantwortet. Jeder solle seinen Ort in seiner Muttersprache vorstellen. „Später wird daraus ein Reiseführer, die ,Arenberg-Route' erstellt“, so Vanderstichelen. Auch Bücher, Dokumente oder lokale Gastronomie können die Gäste präsentieren. Weiter sind Führungen durch die Schlosskapelle und einen Sieben-Sterne-Pavillon, Besichtigungen der Arenberg-Schätze und eine Ahnenrallye vorgesehen. Auch verschiedene Führungen auf den „Spuren der Arenberger“ stehen auf dem Programm. Geplant ist auch ein Anne-de-Croy-Wettbewerb mit Bruderschaften von Armbrustschützen in traditioneller Kleidung.