Lehrerin Kattina Kempa hat an der Gesamtschule Weilerswist mithilfe einer Expertin für den Deutschunterricht ein besonders Konzept entwickelt.

SprachförderungAn der Gesamtschule in Weilerswist sind besondere Detektive unterwegs

Lehrerin Kattina Kampa hat sich zu einer Art Logopädin weitergebildet und für ihren Deutschunterricht an der Gesamtschule in Weilerswist ein eigenes Konzept erarbeitet, mit dem Sprache bei allen Schüler ganz gezielt gefördert wird.

Copyright: Tom Steinicke

Die Schüler der Jahrgangsstufe 5 der Weilerswister Gesamtschule sind Sprachdetektive. Sie sind auf der Suche nach Murmelsilben und Schummelpunkten. Wenn sie den Spuren folgen und dabei auch noch Kern, Anlaut und Auslaut der Silben finden und so ganz nebenbei bis drei zählen können, dann haben sie den Fall fast immer gelöst.

Mangelhafte Rechtschreibung habe ihre Ursache oft in einer Sprachentwicklungsstörung, sagt Lehrerin Kattina Kampa. Die Methode, die sie im Unterricht anwende, helfe dabei, dieses Defizit auszugleichen. Und die Defizite sind teilweise recht groß. Das bestätigt eine nicht repräsentative Nachfrage bei Leitern von Grundschulen und weiterführenden Schulen im Kreis Euskirchen.

Pisa-Studie: 75 Prozent der 15-Jährigen erreichen Mindestniveau

„Der eine oder andere Schüler kann nicht gut schreiben. Auch, weil er sich nicht damit auseinandersetzt, sondern sich auf das Handy und die Worterkennung verlässt“, sagt ein Schulleiter eines Gymnasiums. Im Bereich der Lesekompetenz erreichen bei der jüngsten Pisa-Studie etwa 75 Prozent der 15-Jährigen in Deutschland das Mindestniveau.

Diese Schülerinnen und Schüler sind zumindest in der Lage, die Hauptaussage eines mittellangen Textes zu erfassen. Die Gruppe der besonders leseschwachen Schülerinnen und Schüler, die das Mindestniveau verfehlen, liegt bei 25 Prozent. Im Vergleich zu 2018 hat der Anteil um fünf Prozent zugenommen. An nichtgymnasialen Schularten liegt der Anteil der Leseschwachen sogar bei 35 Prozent.

Die Klassen sind zu groß, um sich um alle Schüler zu kümmern

Eine Schulleiterin eines Gymnasiums warnt aber davor, von einem Blick aufs Handy auf die Rechtschreibkompetenz zu schließen. Eine SMS oder Whatsapp-Nachricht ersetze heute oft die mündliche Kommunikation, sei informell und darum auch oft voller Rechtschreibfehler.

In der Grundschule seien die Klassen zu groß, um sich um alle Schüler zu kümmern, die Probleme beim Erlernen der Rechtschreibung hätten, sagt eine Lehrerin. Das liege auch – aber bei weitem nicht nur – am größer werdenden Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund. Die Förderung sei noch mal eine ganz andere Sache. „Wir können leider nicht allen gerecht werden. Dafür benötigten wir kleinere Klassen oder mehr Fachpersonal“, sagt eine andere Lehrerin.

Es macht unheimlich viel Spaß, den Schülern bei der Sprachentwicklung zuzusehen.

Zurück nach Weilerswist, zurück zu den Schreibdetektiven: Auch an der Gesamtschule sind die Lese- und Rechtschreibkompetenzen nicht anders als anderswo. Chefausbilderin für die Nachwuchssprachdetektive zu sein, hat sich Kattina Kempa zum Ziel gesetzt. Die Lehrerin hat vor einigen Jahren in Zusammenarbeit mit dem Logopädischen Zentrum Zülpich (LZZ) das Konzept des Schweizer Sprachentwicklungsexperten Dr. Zvi Penner für eine Schulklasse angepasst. Das hat an der Gesamtschule so eingeschlagen, dass es aus dem Deutschunterricht nicht mehr wegzudenken ist.

Seit diesem Schuljahr werden alle fünften Klassen nach der Methode unterrichtet. Die Grundlagen der Sprachmelodie werden spielerisch und mit allen Sinnen übermittelt. Das Ziel ist es, den Schülern zu ermöglichen, genaue Informationen zum deutschen Sprachrhythmus zu geben. Als Grundlage zur Entwicklung von Sprachverstehen, Grammatik und Wortschatz seien diese Informationen unerlässlich, so Kempa. „Es macht unheimlich viel Spaß, den Schülern bei der Sprachentwicklung zuzusehen. Und auch ich als alteingesessene Lehrerin finde die Methode faszinierend“, sagt Kempas Kollegin Claudia Arens.

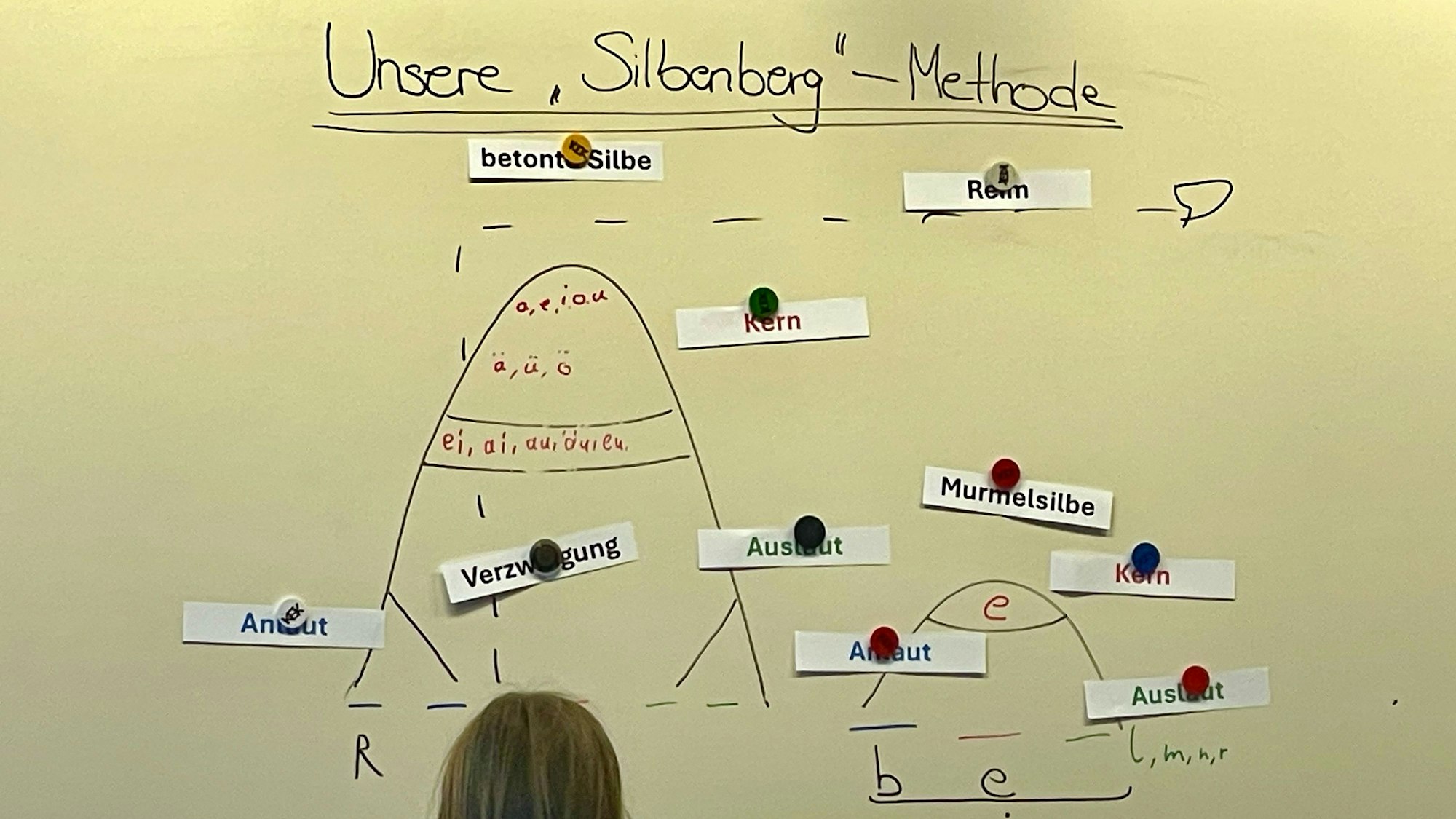

Die Regeln und das Konzept lassen sich auch per Schaubild an der Tafel abbilden.

Copyright: Tom Steinicke

Das Zufallsprodukt, wie Kempa ihren Unterrichtsansatz nennt, sei nach einem Gespräch mit der Mutter einer Schülerin entstanden. Die Schülerin sei zu dem Zeitpunkt in Sprachtherapie gewesen. Was folgte war ein Telefonat mit der Leiterin des LZZ, Elke Schimkus, die die Sichtweise der Deutschlehrerin komplett auf den Kopf stellte. Schimkus ist Fachtherapeutin für Kindersprache. „Im Telefonat mit Elke ist der Funke übergesprungen. Und das Konzept erklärt auch, warum mitunter ähnlich klingende Wörter anders geschrieben werden“, sagt Kempa, die aber auch sagt: „Es gibt auch Wörter, die mit dem Prinzip nicht erklärt werden können. Da heißt es einfach auswendig lernen.“

Bei der Tribüne und der Bühne gibt es zudem auch eine andere Erklärung. Das Dehnungs-h – wie bei Bühne – kommt nach einem langen Vokal und nur vor den Buchstaben l, m, n und r vor. Bei Tribüne, das Wort leitet sich aus dem Lateinischen von Tribunal ab, fehlt es hingegen. Das liegt auch daran, weil die Tribüne eben einen anderen Ursprung hat – genau wie Maschine, das aus dem Französischen kommt. Deshalb wird das Wort auch im Deutschen nicht mit ie geschrieben, wie beispielsweise Schiene. Aber auch, weil bei Tribüne die zweite Silbe betont wird und nicht die erste wie bei Bühne. „Wörter mit einem Auftakt, also bei denen die erste Silbe nicht betont wird, sind keine rein deutschen Wörter. Und ein Auftakt löscht jede Dehnung in der betonten Silbe“, erklärt Kempa.

Lehrerin bildet sich intensiv bei der Sprachentwicklung fort

Ausgebildete Logopädin sei sie trotz des intensiven Austauschs mit der Weilerswister Sprachexpertin natürlich nicht. Aber das Prinzip habe sie mehr als verinnerlicht. Dafür musste Kempa durch eine harte Schule gehen – in der Schule. Expertin Elke Schimkus besuchte die Pädagogin während des Unterrichts und es dauerte nicht lange, bis der das erste Mal unterbrochen wurde. „Schon beim Unterrichtseinstieg ist sie dazwischen gegangen, weil der Unterricht anders aufgebaut sein muss, wenn Kinder Schwierigkeiten mit Rechtschreibung und Sprache haben“, erinnert sich die 41-Jährige. Der Unterricht müsse deutlich strukturierter sein. Man könne auch nicht von A nach B hüpfen, dann nach D und wieder zurück zu A.

In den fünften Klassen der Gesamtschule Weilerswist wird die Sprachentwicklung besonders gefördert.

Copyright: Tom Steinicke

„Am Anfang können Kinder mit Rechtschreibproblemen keine Struktur erkennen, weil Rechtschreibung selbst wie Böhmische Dörfer ist – geschweige die Struktur dahinter“, erklärt Kempa. Im Laufe des Lernens ändere sich das, weil es „eine total motivierende Unterrichtsreihe ist“. Eine, die aber natürlich ihre Grenzen habe. Freie Texte zu schreiben, das bereite je nach Schüler oder Schülerin größere Probleme, auch wenn das Regelwerk der Rechtschreibung verinnerlicht sei.

„Eigentlich müsste die Spracherziehung viel früher beginnen. Aufgrund von Fachkräftemangel und anderen Gründen rückt sie aber immer weiter in den Hintergrund“, sagt Stephan Steinhoff, Leiter der Weilerswister Gesamtschule. Deshalb sei er stolz, dass das Konzept eine Art Alleinstellungsmerkmal im Kreis Euskirchen sei – wohlwissend, dass diese Art der Spracherziehung spät, aber wohl nicht zu spät sei.

Die grundsätzliche Struktur, die wir brauchen, um Deutsch zu lernen und flexibel zu nutzen, ist mit 29 Monaten erworben. Danach bleibt alles Kompensation.

Nach Angaben von Expertin Elke Schimkus ist aber selbst die Grundschule schon zu spät und auch bei Vorschule in der Kita ist der Zug der Sprachentwicklung grundsätzlich bereits abgefahren. „Die grundsätzliche Struktur, die wir brauchen, um Deutsch zu lernen und flexibel zu nutzen, ist mit 29 Monaten erworben. Danach bleibt alles Kompensation“, sagt Elke Schimkus. Sprache sei alles andere als nur ein Gefühl. „Kinder, die nicht sprachgesund sind, müssen lernen, mit der Sprache auch wissenschaftlich umzugehen, um sich Sprache erschließen zu können, weil sonst viele Informationen verloren gehen“, so die Expertin.

Sie berichtet, dass in der aktuellen Klasse von Kattina Kempa viele Kinder außerschulischen Förderbedarf hätten. „Und von den übrigen haben auch sehr viele den Bedarf, in der Schule gefördert zu werden. Da ist die Situation schon dramatisch.“

Neues Konzept wird an der Gesamtschule nun flächendeckend eingesetzt

Aber nach drei Durchgängen in drei aufeinanderfolgen Schuljahren steht für die Pädagogin fest: Anders unterrichten will sie nicht mehr. Mittlerweile sei das Konzept durch die Fachschaft Deutsch in der Gesamtschule in Weilerswist eingeführt worden. Wichtig sei, dass man nichts übers Knie breche. Es sei völlig normal, dass Schüler mit einer Rechtschreibschwäche nach einem halben Jahr noch viele Fehler machen. Und als Paradebeispiel für einen Unterrichtsbesuch während des Referendariats tauge das Prinzip auch nicht, sagt Kempa augenzwinkernd. Der Grund: Der Unterricht mithilfe des Weilerswister Ansatzes sei viel zu lehrerzentriert.

Das Schöne sei, dass die Schule es möglich mache, den vorhandenen Förderbedarf ganz individuell während des Unterrichts abzudecken, indem man den Schüler aus dem eigentlichen Lernumfeld heraushole und ihn einzeln oder in Kleingruppen fördere. „Die Methode bildet zudem die Grundlage für die weiteren Grundlagen der deutschen Sprache“, sagt Kempa stolz.

Und auch Schimkus ist stolz. „Lehrer berufen sich oft auf ihr eigenes Wissen. Und sie gehen davon aus, dass ihr erlerntes Wissen auch als Grundlage bei Kindern vorhanden ist. Das ist aber gar nicht so“, erklärt die Fachkraft für Kindersprache. In Weilerswist sei noch eine ganz andere Sache nicht so, wie sie vielleicht auf den ersten Blick erscheine. „Es handelt sich bei der Methode nicht um ein weiteres Experiment mit Kindern, wie das jahrelang in Sachen Rechtschreibung gehandhabt wurde“, so Schimkus.

Fehlerfreie Bewerbung ist wichtig

Wie wichtig ist Rechtschreibung im Alltag oder mit Blick auf eine mögliche Bewerbung. Nach Angaben von Nicole Cuvelier, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Brühl, ist die Rechtschreibung durchaus von Bedeutung. „Die Bewerbung ist immer noch ein erster Eindruck. Sicher sind viele Arbeitgebende in Zeiten, in denen passender Nachwuchs immer schwieriger zu finden ist, etwas nachsichtiger, aber trotzdem schauen Personalverantwortliche immer noch auf Rechtschreibung und Ausdruck“, sagt die Pressesprecherin auf Anfrage.

Eine fehlerfreie und sorgfältige zusammengestellte Bewerbungsmappe könne Türen öffnen und zeuge von Motivation und der nötigen Ernsthaftigkeit. „Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit leistet bei der Zusammenstellung der Unterlagen gerne Unterstützung und gibt hilfreiche Tipps – auch zur Rechtschreibung“, sagt Pressesprecherin Cuvelier im Gespräch mit dieser Zeitung.