Zum 85. Geburtstag und 50. Todestag von Rolf Dieter Brinkmann im April beleuchtet eine neue Biografie Leben und Werk des Kölner Schriftstellers.

Festwoche zum Kölner SchriftstellerRolf Dieter Brinkmann – Ein Ich, das querliegt zur Welt

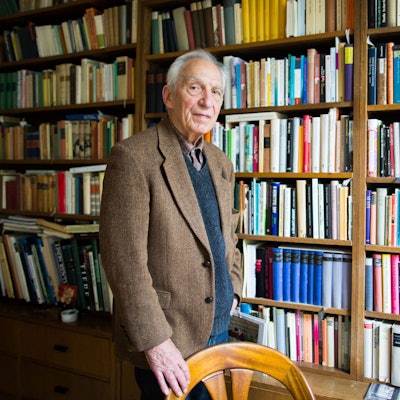

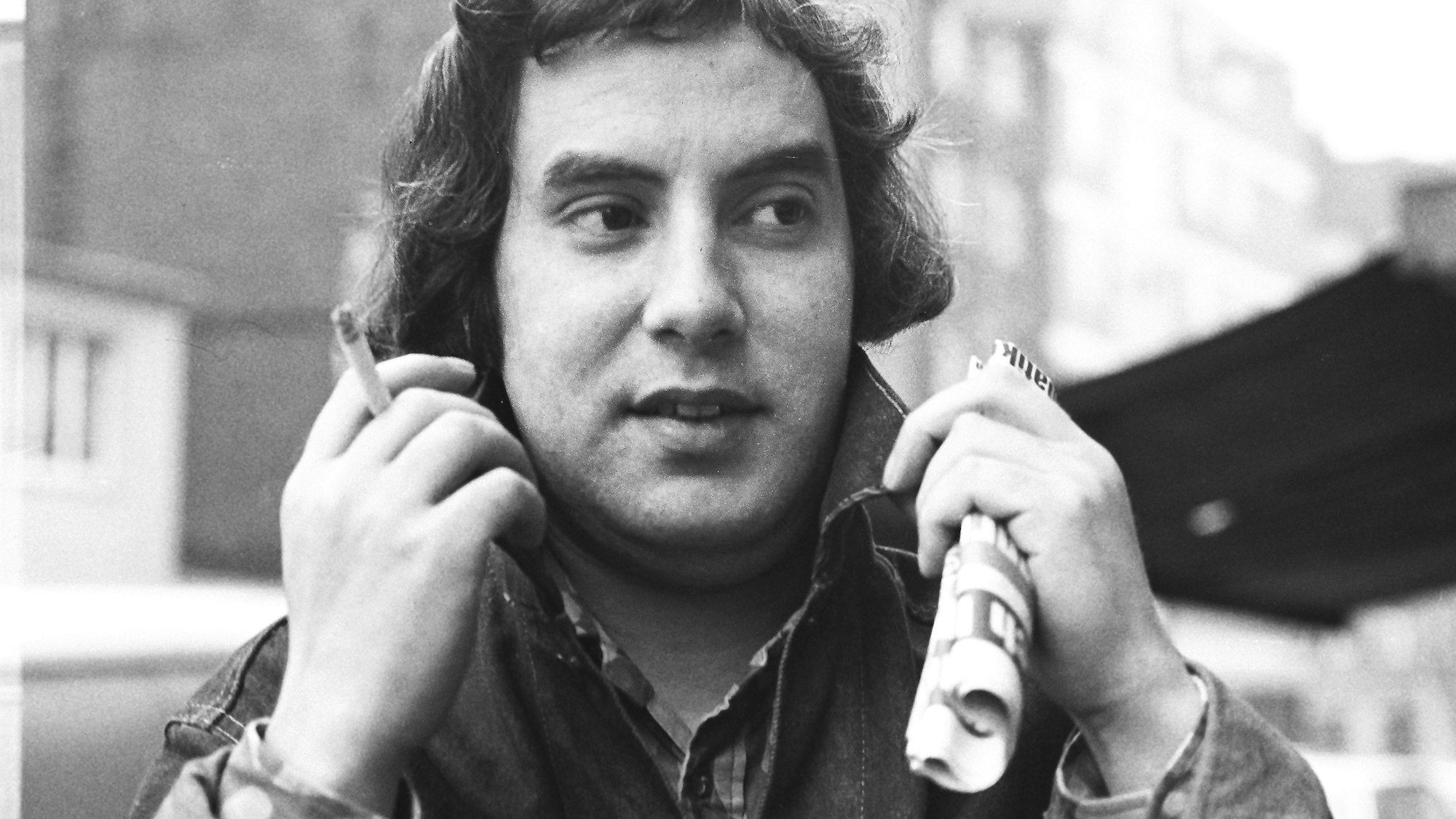

Der Kölner Schriftsteller Rolf Dieter Brinkmann, im Jahr 1969. Er wohnte nicht weit vom Rudolfplatz.

Copyright: Brigitte Friedrich

Als Rolf Dieter Brinkmann im Juni 1975 der Petrarca Preis zugesprochen wird, ist der Schriftsteller bereits seit zwei Monaten tot. Er war am 23. April in London beim Überqueren des Westbourne Grove von einem Auto angefahren worden. So ist die Verleihungsfeier auf dem Mont Ventoux eine Gedenkstunde für den Verstorbenen. Peter Handke ist dabei. Von seiner Rede ist nur wenig überliefert, weil der Wind der Provence die Worte davonträgt. Doch immerhin eine Bemerkung gilt als verbürgt: „Ein Ich, das querliegt zur Welt.“ Kürzer kann man den Menschen Brinkmann kaum in Worte fassen.

Neue Biografie beleuchtet Brinkmann als schwierige Person

Wer freilich daran interessiert, noch ein bisschen mehr über den bedeutenden Lyriker und schwierigen Menschen zu erfahren, dem ist die Biografie von Michel Töteberg und Alexandra Vasa mit Nachdruck zu empfehlen: „Ich gehe in ein anderes Blau“. Es handelt sich um die erste umfassende Rolf-Dieter-Brinkmann-Biografie. Sie wird bestimmt von hellwacher Neugier und kritischer Beobachtung und bietet eine so zügige wie tiefschürfende Erzählung.

Töteberg und Vasa folgen dem Schriftsteller gleichsam auf Schritt und Tritt, ohne sich dabei in den Details zu verheddern. Die Vita steht im Vordergrund. Aber selbstredend geht das nicht ohne den Blick auf das kraftvolle Werk. Beide Welten finden immer wieder zusammen.

Alles zum Thema Rudolfplatz

- Kölner Eispreise Warum die Kugel immer teurer wird – und wo sie noch günstig ist

- „Jede Zeile ist reines Kölsch“ Theater „Kumede“ adaptiert Komödien-Klassiker in der Volksbühne

- Nach positivem Ratsbeschluss Kölner Grüne wollen neuen Stadtbahn-Tunnel mit Bürgerbegehren verhindern

- 1. FC Köln gegen Hertha KVB setzt zusätzliche Busse und Bahnen ein

- Junge Co-Autoren gesucht Henning Krautmacher startet Roman-Projekt

- lit.Cologne 2025 Auf welches Buch Jonathan Lethem immer noch stolz ist

- Ost-West-Achse, Brüsseler Platz Was diese Woche in Köln wichtig wird

Die Schule ist für ihn ein Schreckensort

Rolf Dieter Brinkmann wird am 16. April 1940 in Vechta geboren und wächst im Zweiten Weltkrieg auf, wie er selbst schreibt, „unter dem latenten dumpfen Todesdruck und einer namenlosen Bedrohung“. Die Schule ist ihm ein Schreckensort, das Lehrerkollegium ein Horrorkabinett. Eine Ausnahme bildet allein der Deutschlehrer. Am Gymnasium schließt sich Brinkmann dem Debattierklub „Rhetorika“ an und provoziert, wie die Biografen sagen, indem er sich als Existenzialist geriert. Immerhin: „Nicht jede Sitzung endete mit einem Eklat.“

1958 wendet er sich an Peter Suhrkamp, den Verleger des Suhrkamp Verlags in Frankfurt am Main. Der 18-Jährige gibt vor, zu seinen unverlangt eingesandten Texten nichts weiter mitteilen zu wollen, um dann „seitenlange Ausführungen“ anzufügen. Die Biografen vermerken: „Diese Neigung zu mäandernden selbstreflexiven Kommentierungen wird sich auch später nicht verlieren.“

Nur Dieter Wellershoff erkennt sein Talent

Der Suhrkamp Verlag ist allerdings von der Originalität der vorgelegten Texte nicht überzeugt. Ebensowenig der Rowohlt-Lektor Peter Rühmkorf, der „alles so geborgt wie lahmflüglig“ findet. Dann aber kommt Kiepenheuer & Witsch ins Spiel. Dieter Wellershoff erkennt 1962 das Talent. Der Lektor schreibt an Brinkmann: „Ich würde Sie gerne einmal kennenlernen.“

Damit beginnt die literarische Karriere des jungen Autors. Seinem Förderer Wellershoff wie auch dem Verlag wird er in den folgenden acht Jahren, bis zur Trennung, sehr vieles zumuten. So sehr seine Prosa und Lyrik überzeugen, so sehr missfallen seine Grobheiten. Verleger Reinhold Neven Du Mont hält in seinen Memoiren fest: „An guten Tagen verbreitete er Hohn und Spott, an schlechten Gift und Galle.“

Für Brinkmann ist Köln eine dunkle Industriestadt mit wenig Poesie

Rolf Dieter Brinkmann lebt nun in Köln. Mit seiner Ehefrau Maleen und dem gemeinsamen Sohn Robert wohnt er in der Engelbertstraße 65, nur ein paar Schritte entfernt vom Rudolfplatz. In dem Lyrikband „Westwärts 1 & 2“ heißt es: „Neonlichter, roter, blauer Regen, zerlaufene Reklame / in den Pfützen vor dem schäbigen Miethaus, in dem ich / vier Stockwerke hoch wohne“. Heimisch wird er dort nicht. Kurz vor seinem Tod sagt er auf der Bühne des „Cambridge Poetry Festival 75“, Köln sei eine dunkle Industriestadt mit wenig Poesie.

Der Großmutter Therese Brinkmann schickt der junge Dichter seine Texte nach Vechta. Die bedankt sich für die Zusendung. Allerdings sagt sie auch, was sie vom Inhalt hält: „Sei mir bitte nicht böse, dass ich kritisiere, so z.B. die Beschreibung des Unterkörpers, das tut nicht nötig, das kennt ein jeder.“ Doch sollte sie einmal „ein schönes Buch“ von ihm bekommen, werde sie es ihm „reichlich lohnen“.

Mit „Was fraglich ist wofür“ in die deutsche Pop-Literatur

Damit hat Therese Brinkmann gewiss nicht die Pop-Literatur gemeint, mit der Brinkmann in Deutschland für Furore sorgt. Zum Gedichtband „Was fraglich ist wofür“ (1967) hat der Dichter selbst rückblickend angemerkt, dass es „in Deutschland der erste Gedichtband mit Pop-Tendenz“ gewesen sei. Diese Stilform bestätigt der Roman „Keiner weiß mehr“ (1968). Marcel Reich-Ranicki lobt in der „Zeit“ die Kühnheit und Radikalität, Karl Heinz Bohrer in der „FAZ“ den „ersten genuin entwickelten deutschen ‚Pop-Roman‘“. Brinkmann ist nun eine Größe im bundesdeutschen Literaturbetrieb. Und das Underground-Lesebuch „Acid“ (1969), das er mit seinem Freund Ralf-Rainer Rygulla im März-Verlag herausgibt, macht ihn „zur Kultfigur der jüngeren Kölner Szene“.

Mit dem Band „Frank Xerox’ wüster Traum und andere Kollaborationen“ will das Duo den „Acid“-Erfolg bestätigen. Dazu kommt es damals allerdings nicht. Nun erscheint dieses literarische Experiment im Axel-Dielmann-Verlag zum doppelten Jahrestag – zum 85. Geburtstag und zum 50. Todestag von Rolf Dieter Brinkmann. Die Fundsache aus dem Literaturarchiv Marbach ist auch deshalb ein bibliophiles Schmuckstück, weil sie als Reprint des originalen Schnellhefters daherkommt.

„Frank Xerox’ wüster Traum“: Eine literarische Wiederentdeckung

Die bunt ins Kraut schießende Collage, Fotografien und Aktzeichnungen inklusive, sollte die vertraute Autorschaft auflösen, indem offenblieb, wer welchen Beitrag verfasst hatte. Ralf-Reiner Rygulla schreibt im aktuellen Nachwort: „Wir assoziierten frei aus der Situation heraus, nach dem, was wir durch die Scheiben sahen, nach Stichwörtern, die wir uns zuspielten. Da war nie ein Zwang, uns oder Lesern eine bedeutende Mitteilung zu machen.“ Auch verweist er auf „Rolf Dieter Brinkmanns aus heutiger Sicht sexistische Fantasien“.

Rygulla hatte den vier Jahre älteren Brinkmann 1960 in Essen kennengelernt, wo sie gemeinsam eine Buchhandelslehre absolvierten. Brinkmann sei „ohne den geringsten Selbstzweifel ein Dichter“ gewesen, schreibt Rygulla, „und diese Identität bestimmte seinen Alltag, forderte seine Freunde, Bekannten, und durchdrang jeden Aspekt, jeden Umstand seines Lebens.“ Es sei von Beginn an eine „schonungslose Freundschaft“ gewesen.

Die Galligkeit ist eine Konstante in Brinkmanns Leben

Die Galligkeit, das legt die Biografie nahe, ist eine Konstante in Brinkmanns Leben. Nicolas Born wird zitiert mit den Worten, Brinkmann sei ein „unversöhnlicher Freund“ gewesen. Niemand wird verschont. Nicht in Vechta und nicht in Köln, nicht im texanischen Austin, wo er als „Writer in Residence“ auftritt, und auch nicht in Rom.

Während seines Stipendiums in der Villa Massimo polemisiert Brinkmann gegen den Italienreisenden Goethe: „Jeden kleinen Katzenschiss bewundert der und bringt sich damit ins Gerede.“ Die Biografen meinen, dass sich diese Polemik auch auf Brinkmann anwenden ließe – „nur dass sich dieser über jeden Katzenschiss beschwert.“ Die Monate in Rom sind reich an Konflikten. Sogar Brinkmanns Telefonkosten sorgen für Ärger. Sie sind derart enorm, dass ihm die Direktorin der Villa die Verbindung kappt. Eine durchaus übliche Verlängerung des Aufenthalts wird verweigert.

„Jeden kleinen Katzenschiss bewundert der und bringt sich damit ins Gerede.“

Dabei könnte der Autor jede Unterstützung gebrauchen. Finanzprobleme belasten den Alltag. Zahlungsbefehle kommen in dichter Folge. Sogar Beugehaft droht. Zudem belastet ihn eine Schreibblockade.

Doch dann, unmittelbar vor seinem Tod, das Comeback mit dem Gedichtband „Westwärts 1 & 2“. Diese „lyrische Fassung einer Autobiografie“ erschien damals bei Rowohlt; jetzt veröffentlicht der Verlag eine Neuausgabe, die um einige posthum aufgefundene Gedichte ergänzt worden ist. In diesem „Opus magnum“ finden sich die Verse, denen der Biografie-Titel entlehnt ist: „Wer hat gesagt, dass sowas Leben / ist? Ich gehe in ein / anderes Blau.“

Neues zu Rolf Dieter Brinkmann:

Michael Töteberg und Alexandra Vasa: „Ich gehe in ein anderes Blau“, Rowohlt, 398 Seiten, 35 Euro. E-Book: 30,99 Euro.

Rolf Dieter Brinkmann und Ralf-Rainer Rygulla: „Frank Xerox’ wüster Traum und andere Kollaborationen“, Axel Dielmann Verlag, 112 Seiten, 26 Euro.

Rolf Dieter Brinkmann: „Westwärts 1 & 2“, erweiterte Neuausgabe, Rowohlt Verlag, 448 Seiten, 52 Euro.

Im Literaturhaus Köln stellen Michael Töteberg und Alexandra Vasa die Biografie am 9. April um 19 Uhr vor. Außerdem zu Gast an diesem „Abend für Rolf Dieter Brinkmann“: Roberto Di Bella und Linda Pfeiffer. Moderation: Gisa Funck.