Berlin – Ab Sonntag ist Caren Miosga die am längsten amtierende „Tagesthemen”-Moderatorin. Im RND-Interview spricht sie über ihren Job in Kriegszeiten, ihren Besuch in der Ukraine und Wunschinterviewpartner.

Am 18. September werden Sie die am längsten amtierende „Tagesthemen“-Moderatorin. Wie fühlt sich das an?

Caren Miosga: Ich finde es merkwürdig, weil Ulrich Wickert, der das bislang von sich behaupten konnte, für mich immer zum Schrankwandensemble des elterlichen Wohnzimmers gehörte. So wie es in der Vorstellung meiner Kinder auch immer nur eine Bundeskanzlerin Angela Merkel gab. Und es ist auch deswegen merkwürdig, weil es sich einfach gar nicht so lange anfühlt.

Denken Sie, dass Sie auch zum elterlichen Schrankwandensemble heutiger Kinder und Jugendlicher gehören?

Wahrscheinlich ist es so, dass ich für eine jüngere Generation jetzt auch dazugehöre. Wenn die denn überhaupt noch lineares Fernsehen gucken. Die meisten finden uns inzwischen auf Instagram und Youtube.

Können Sie sich noch an Ihre erste „Tagesthemen“-Moderation erinnern?

Ehrlich gesagt, prasselte an diesem Tag so viel Neues auf mich ein, dass die Sendung nur so an mir vorbeirauschte. Ich erinnere mich noch, dass ich den damaligen Airbus-Chef Thomas Enders interviewt habe, und das Gute war, der war damals in seinem Job genauso neu wie ich.

Bis 2025 wurde Ihr Vertrag kürzlich verlängert. Haben Sie Pläne, irgendwann noch mal etwas anderes zu machen?

Ich habe noch nie in meinem Berufsleben einen stringenten Plan verfolgt. Wenn Sie mir beim Moderieren im Radio gesagt hätten, dass ich mal „ttt – Titel Thesen Temperamente“ moderieren werde, hätte ich es auch nicht geglaubt. Und als ich im NDR für die Kultur Filme gemacht habe, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich einmal die „Tagesthemen“ moderieren werde. Ich habe auch nichts dagegen, hier weiterzumachen. Ich bin wahnsinnig gern in dieser blauen Sendung.

Gibt es eine Gesprächspartnerin oder einen Gesprächspartner, den Sie gern mal für die „Tagesthemen“ im Interview hätten?

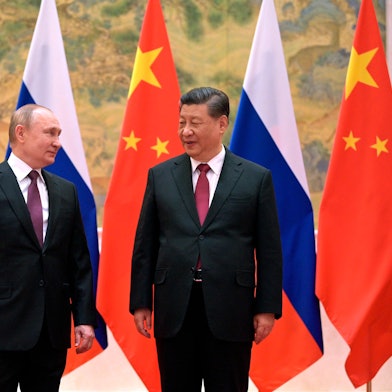

Ich würde gern den amtierenden Papst fragen, was er glaubt, wie lange er seinen Laden noch zusammenhalten kann, wenn sich nicht ein paar grundlegende Dinge ändern. Und ich wollte als ehemalige Slawistikstudentin immer schon Putin interviewen. Ob das jetzt noch sehr viel Sinn ergäbe, weiß ich nicht. Aber selbstverständlich würde ich es machen, wenn ich die Chance hätte.

Was würden Sie Putin fragen?

Ich würde ihn fragen, was er anfangen will mit einer völlig zerstörten Ukraine und Menschen, die ihn hassen. Ich weiß natürlich um das Problem, das so ein Gespräch mit sich brächte, nämlich dass da zwei Leute miteinander redeten, die auf zwei verschiedenen Planeten unterwegs wären. Er denkt und handelt in einem selbst konstruierten Geschichtsbild, verdreht Fakten und unterwirft alles der Staatspropaganda, sodass eine echte Auseinandersetzung mit Argumenten wahrscheinlich gar nicht möglich wäre.

Das könnte Sie auch interessieren:

Zuletzt waren Sie für eine Sondersendung eine Woche in der Ukraine. Wie kam es dazu?

Wir hatten den Eindruck, dass wir in diesem rasanten Nachrichtenalltag, in dem die Folgen des Krieges in Deutschland mehr und mehr im Fokus sind, womöglich aus dem Blick verlieren, was dort geschieht, wie es den Menschen geht, die zwei Flugstunden von uns entfernt in einem Krieg leben. Der ukrainische Außenminister Kuleba hat es in unserem Gespräch in Kiew so formuliert: „Euch geht es um den Komfort, uns ums Überleben.“

Sind Sie auch kriegsmüde geworden?

Nein, das eine gehört ja mit dem anderen zusammen. Der Krieg wird natürlich überlagert von unseren eigenen Sorgen und es war auch klar, dass wir in Deutschland eine intensive Debatte darüber bekommen, welche Konsequenzen wir zu tragen haben. Dennoch kann man das nicht trennen. Die Energiekrise kann für Unternehmen und auch Privathaushalte schwierig werden. Aber man darf darüber nicht vergessen, was die Ursache dessen ist und dass diese Krise und der aufkommende Ärger über den Umgang der Politik mit der Krise genau zu dem Plan gehört, den Putin verfolgt.

Hatten Sie keine Angst, sich eine Woche lang im Kriegsgebiet aufzuhalten?

Mir war zeitweise schon etwas mulmig. In den Städten in der Westukraine habe ich es gar nicht so registriert. Da sieht man vom Krieg nicht viel, das fühlte sich sehr surreal an. Je näher wir aber Kiew kamen, desto mehr Zerstörung haben wir gesehen. Und alle Menschen, mit denen wir sprachen, kannten jemanden, der gestorben ist oder an der Front kämpft. Am Unabhängigkeitstag war den ganzen Tag über Luftalarm. Die Menschen gehen dann trotzdem zur Arbeit, in Cafés, spazieren, wollen sich ihren Alltag nicht zerstören lassen. Aber unterschwellig sind sie immer angespannt. Das ist Psychoterror. Das ist psychologische Kriegsführung mit dem Ziel, die Menschen ununterbrochen in Angst zu versetzen. Und natürlich hatte auch ich zwischendurch Angst. Aber wenn ich mir klargemacht habe, dass ich in drei Tagen wieder weg bin, während die Menschen dort das weiter ertragen müssen, war ich schnell demütig.

Das waren sehr emotionale Schicksale vor Ort. Wie behalten Sie da die journalistische Distanz?

Um die Themen nicht so nah an mich heranzulassen, gucke ich immer ein bisschen wie durch eine Kamera darauf. Das ist auch Selbstschutz, und eine kritische Distanz nehmen wir ja grundsätzlich ein. Trotzdem war es eine Ausnahmesituation für mich. Es hat mich schon sehr berührt, die verzweifelten Geschichten zu hören – etwa von der Mutter mit ihrem Kind, die während der Flucht aus Irpin unter Beschuss gerieten. Hinter ihnen in der Kolonne wurden die Nachbarn getroffen; sie selbst haben wie durch ein Wunder überlebt. Oder als wir gemeinsam mit einem Schlosser, der nun Kriegsfahrzeuge herstellt, einen Soldaten per Facetime angerufen haben und einen Tag später die Nachricht erhielten, dass er einen Arm verloren hat. Der Krieg kommt einem da viel realer und brutaler vor, als man es durch die Brille des Fernsehens oder der Zeitungsartikel wahrnimmt.

Wie hat diese Woche vor Ort Ihren Blick auf den Krieg verändert?

Ich glaube, verändert hat sie ihn nicht. Wir führen in Deutschland immer wieder Debatten darüber, wie man diesen Krieg beenden könnte. Und es gibt sicher niemanden, der sich ein schnelles Ende nicht wünschte. Gleichzeitig merke ich, wie zynisch es ist, Friedensverhandlungen zu fordern, wenn es keine Basis dafür gibt. Man kann von keinem Land erwarten, dass es einfach freiwillig seine Gebiete abgibt, nur damit die Welt wieder Ruhe hat. Wenn wir dem sächsischen Ministerpräsidenten, der das zuletzt gefordert hat, sagen würden, wir geben einfach Sachsen freiwillig her, würde er das auch nicht machen. Es gibt im Moment keine Basis, auf der die Ukraine verhandeln kann, da Putin nicht an einem Frieden interessiert ist, sondern den Konflikt sucht. Und in der Ukraine ist mir noch klarer geworden, wie ungebrochen der Wille der Menschen ist weiterzukämpfen, obwohl sie Freunde, Väter, Brüder verlieren.