Ausgerechnet in den Swing States finden afroamerikanische Männer plötzlich Trump gut. Ein Besuch im umkämpften Georgia.

US-WahlWarum immer mehr Schwarze Donald Trump statt Kamala Harris wählen

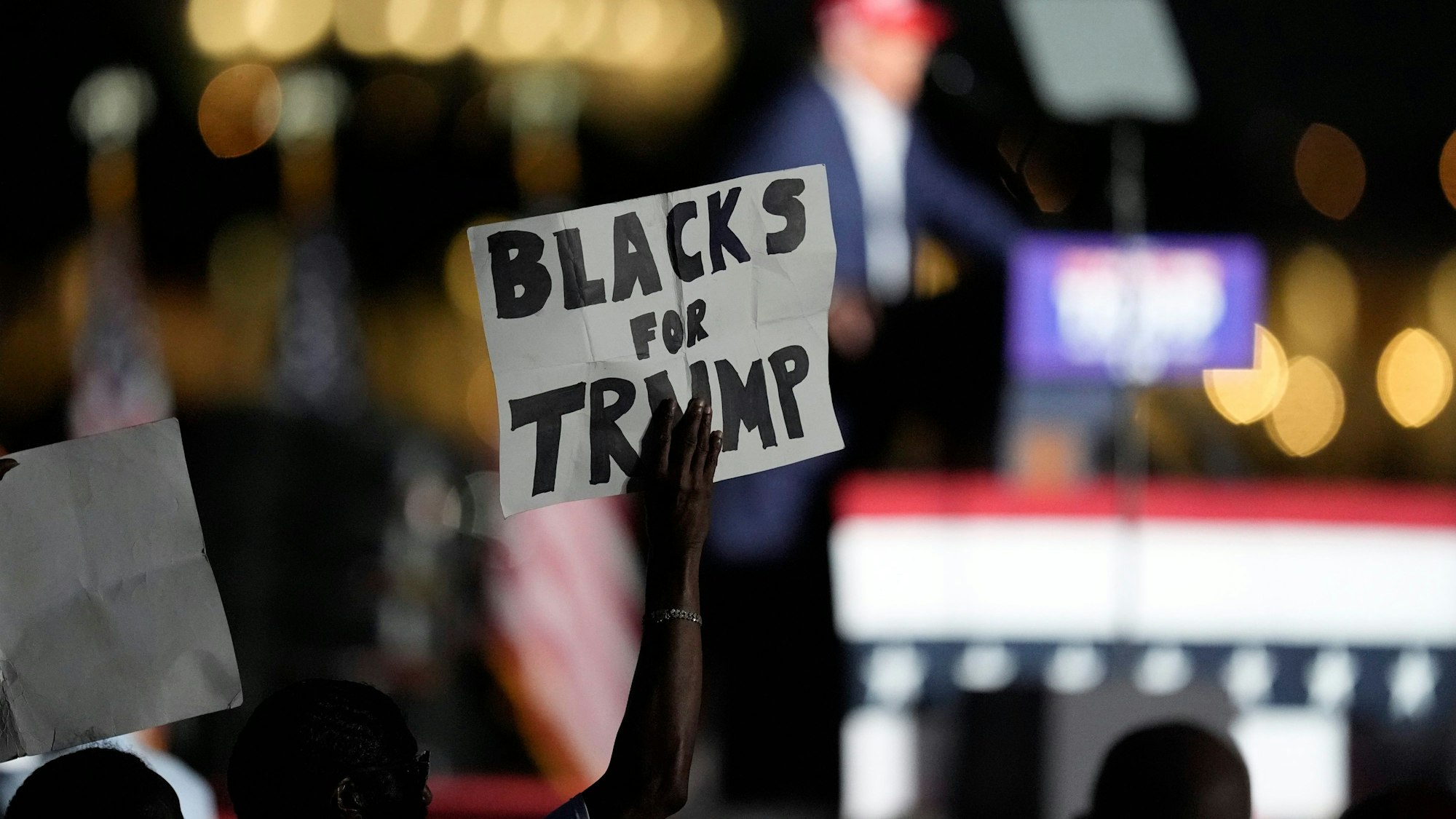

Trump-Wahlkampfveranstaltung in Doral, Florida (Archivbild). Immer mehr Schwarze unterstützen Trump.

Copyright: ap

Bei Eric Greene lag es an Gott höchstpersönlich. Seit der muskulöse, tätowierte Familienvater zum Allmächtigen gefunden hat, so erzählt er mit leuchtenden Augen, habe er begriffen: Donald Trump ist sein Mann. Das kam sogar für seine engsten Freunde überraschend. Er hatte Trump ja noch in dessen erstem Wahlkampf gegen Hillary Clinton als Rassisten beschimpft. „Aber nur, weil das meine ganze Familie gemacht hat“, sagt Greene heute. Rassismus sei für die keine Kleinigkeit: Sie sind selbst schwarz.

Erics Großeltern waren noch Teil der Bürgerrechtsbewegung, die seit den 1960ern mühsam die Gleichberechtigung der Schwarzen in den USA erkämpfte. Meist gegen die Republikanische Partei. „Wenn es um Politik ging, wurde bei uns eine Regel strikt von Generation zu Generation weitergegeben: Wir wählen Demokraten, Punkt.“

Und nun steht Greene, inzwischen 42, mit roter „Make America Great Again“-Kappe auf den Dreadlocks und Trump-Shirt in der Basketballarena von Atlanta und freut sich auf seinen politischen Helden. Trump hält in der Hauptstadt des heftig umkämpften Swing States Georgia eine der letzten seiner berühmt-berüchtigten „Rallys“ ab. Für Greene ist es die vierte dieses Jahr, bevor er dann am Dienstag zum dritten Mal für Trump stimmt. Überhaupt geht er erst seit Trump wählen, Obama war ihm egal.

Problem für die Demokraten

Was sogar auf Greenes eigene Familie skurril wirkte, ist an diesem Abend keine Seltenheit. Zwar rangiert der Anteil der Afroamerikaner weit unter ihrem Bevölkerungsanteil im Südstaat Georgia, wo sie ein Drittel der Einwohner und mit 2,6 Millionen mehr Wahlberechtigte stellen als in jedem anderen Swing State. Und natürlich liegen, was die Vielfalt der Hautfarben angeht, Welten zwischen dieser Trump-Kundgebung vom Anfang dieser Woche und der Wahlwerbeshow, die Ex-First Lady Michelle Obama eine Autostunde entfernt am Folgetag abhielt. Und doch: Ausgerechnet hier in Georgia wächst, so die Umfragen, die Zahl der schwarzen Trump-Wähler.

Längst bereitet das auch den Demokraten und ihrer Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris Bauchschmerzen. Vor vier Jahren wurde sie noch als erste schwarze Vizepräsidentin aller Zeiten gefeiert. Und nun liegen ihre Zustimmungswerte bei Afroamerikanern, jedenfalls bei den Männern und da besonders bei denen unter 50, auf dem tiefsten Wert seit einem Vierteljahrhundert. Insgesamt wollen nur drei Viertel für sie stimmen. Ein satter Vorsprung, ja. Aber nicht nur Barack Obama und sein früherer Vizepräsident Joe Biden holten im Rennen ums Weiße Haus deutlich mehr schwarze Stimmen. Sondern auch Al Gore und John Kerry.

Was Politstrategen zunächst in Ratlosigkeit stürzte, hat viele Gründe. Einen knöpfte sich Ex-Präsident Obama gerade vor – oder vielmehr die jungen „Brothers“ selbst: In einer Standpauke in einem Kampagnenbüro in Pennsylvania warf er ihnen rundheraus Sexismus vor. Wenn man sich nicht entscheiden könne zwischen Kamala, mit der man eine Biografie teile, und Trump, der eine lange Geschichte rassistischer Äußerungen habe, „dann lässt mich das denken, dass ihr einfach nicht mit der Idee einer Frau als Präsidentin zurechtkommt“.

Donald Trump genießt Popularität

Es gibt die schwarzen Aktivistinnen, die Obama recht geben. Es gibt aber auch jene, für die er es sich zu leicht macht. So ließ die afroamerikanische Unterstützung für die Demokraten schon nach, als Biden noch Kandidat war. Und Bürgerrechtsanwalt Charles Coleman wies in der „New York Times“ gerade darauf hin, dass sich die schwarzen Männer mehr als über Symbolik schwarzer Führungsfiguren über jenen historischen Tag freuen würden, an dem die schwarze Arbeitslosigkeit erstmals gleichauf mit der weißen sei.

Mehr noch: Einiges spricht sogar dafür, dass die Abkehr der Afroamerikaner nicht an deren schwarzer Kandidatin liegt. Sondern an dem Mann, der seit zehn Jahren die US-Politiklandschaft aufwirbelt wie ein Hurrikan. An Donald Trump.

Auf der Rally in Atlanta findet man dafür Kronzeugen. Da ist Eric Greene mit den biblischen Werten, dessen Eltern es anfangs wenig begeisterte, dass er seine christliche Erweckung mit politischer Programmatik verband. Aber nach und nach habe er sie überzeugt, erzählt er stolz, dass die Demokraten mit der Einführung der Sozialhilfe für alleinstehende Frauen die traditionelle Familie kaputtgemacht haben und mit der Homo-Heirat auch noch die Ehe; dass sie heute Kinder sexualisieren und 2024 besonders unwählbar seien. The Donald dagegen beziehe sich immer wieder auf christliche Werte. Nur: Lebt er sie denn auch? „Ach“, grinst Greene. „Wir sind alle Sünder.“

Trump stehe für Frieden

Da ist aber auch Stephen Olds, 42, dessen T-Shirt den 40. US-Präsidenten, Ronald Reagan, neben dem 45., Trump, zeigt, dazu der Spruch: „Ich mag meine Präsidenten wie meine Waffen: 40 und 45.“ Er hat einen kleinen Shop in der Stadt und ist genervt von der Regierungsbürokratie. „Gegen Kamala hab’ ich nichts“, sagt Olds, „auch nichts gegen Frauen in Führungspositionen. Aber sie dürfen nicht im Weg stehen, wenn Amerika wieder groß gemacht wird.“ Trump stehe für Wirtschaftskraft, Frieden – „keinen einzigen Krieg!“ – und für Innovation, Stichwort: Elon Musk. Und es gibt die Clique von sechs schwarzen Jugendlichen, die ihre Hoodies stylish mit den Trump-Caps kombiniert haben, mit verschränkten Armen seiner Rede lauschen – und immer dann in zustimmendes Gejohle ausbrechen, wenn er auf den Putz haut: „Schluss mit dem Transgender-Wahnsinn!“ Oder: „Schluss damit, Vergewaltiger ins Land zu holen!“

Sicher: In allen Umfragen liegt Harris unter afroamerikanischen Wählern uneinholbar vorn. Aber Trumps Rechnung geht so: Dank des Wahlsystems mit Mehrheitsprinzip und folgender indirekter Präsidentenwahl im Wahlleutegremium braucht er keine bundesweite Mehrheit. Sondern nur 270 Wahlleute – die er schaffen kann, wenn er neben den sicher republikanischen Staaten noch den dünnsten Vorsprung im Ostküstentrio Pennsylvania, North Carolina und Georgia gewinnt. Vor vier Jahren holte sich Joe Biden die 16 Wahlmänner aus Georgia mit knapp 12.000 Stimmen Vorsprung. Das ist die Hälfte derer, die in die Basketballhalle von Atlanta passen. Schon ein Bruchteil der schwarzen Wähler könnte Trump zurück ins Weiße Haus bringen. Das wissen auch die Demokraten. „Unser Wahlprozess lässt vor allem junge und farbige Leute außen vor“, mahnte deshalb Michelle Obama in Georgia – vor einem Saal junger Afroamerikanerinnen. „Wir müssen sichergehen, dass ihre Stimmen, dass eure Stimmen gehört werden“, ruft Obama.

Doch längst glauben nicht mehr alle von ihnen, dass die Demokraten sie wirklich hören. Michelle Obama beschwört die große Geschichte der Bürgerrechtsbewegung in Georgia, sie prangert die Praktiken an, mit denen die Republikaner den Schwarzen den Wahlgang erschweren wollen: weniger Wahllokale, lange Warteschlangen in der Sonne Georgias, und wer Wartenden Wasser reicht, macht sich strafbar.

Schwarze besonders von Inflation belastet

Von ihren Fans erhält sie dafür kämpferischen Beifall. Aber unter weniger Politisierten fallen solche Geschichten in den Fachbereich Geschichte. „Es gab einen Generationswechsel“, sagt Trump-Fan Greene in Atlanta. „Und das heißt: Wenn wir wirklich frei sind, dürfen wir auch wählen, wen wir wollen! Dann sind nicht wir verpflichtet, die Demokraten zu wählen, weil sie mal die Partei der Bewegung waren oder ihre Kandidaten schwarz sind. Sondern dann sind sie verpflichtet, uns was zu bieten.“

Tatsächlich sind die Zahlen eindeutig: Unter den Geringverdienern sind viele Schwarze, die von der Inflation enorm belastet werden. Wenn Trump Stabilität verspricht und den Schutz von „black jobs“ vor Konkurrenz durch billige Ausländer, mag das für Demokraten rassistisch klingen: Statt besserer Chancen setzt er sich für geschlossene Grenzen ein, damit die Schwarzen weiter die Drecksarbeit machen können? Doch mancher Betroffene hört da jemanden, der sich für ihn einsetzt, während der Wirtschaftsboom, den die Biden/Harris-Regierung für sich reklamiert, an ihnen vorbeiging.

Als der Mutmachabend mit Michelle endet, dreht Besucherin Na’Tasha Webb-Prather noch eine Weile Handyfilme für Instagram: „Geht wählen!“ Dafür, dass die Männer in ihrem Alter das seltener tun, hat die 35 Jahre alte Anwältin eine Erklärung: „In meiner Generation haben viele schwarze Frauen eine gute Ausbildung geschafft und Karriere gemacht“, sagt sie. „Da können viele schwarze Männer nicht mithalten.“ Sie fühlten sich zurückgesetzt – sogar von den „eigenen“ Frauen überrundet. Schon deshalb begeistere sie Kamala Harris nicht, dafür Trumps Chauvinismus. „Wer ist schon gerne am Ende der Hackordnung“, sagt Na’Tasha.

Trump – der Macher

Als sich am Vortag die Kundgebungshalle leert, während Donald Trump noch spricht, haben sich draußen fliegende Händler aufgebaut, um Trump-Shirts, MAGA-Kappen und Heldenposter des Kandidaten zu verkaufen. Auch von ihnen sind viele Afroamerikaner. Sie tragen selbst den Merchandise und loben Trump lautstark. Vielleicht aus Überzeugung, vielleicht weil es zum Geschäft gehört. Nur der Tisch von Tariq Flowers sieht anders aus. Flowers, ein dunkel gekleideter Afroamerikaner mit ernstem Blick, steht still hinter einem Dutzend gerahmter Schwarz-weiß-Drucke von Bleistiftzeichnungen, die Prominente zeigen, vor allem Rapper, Sportler – und immer wieder Trump.

Tariq lebt davon, mit Kunst zu handeln, seit sein Vater im Gefängnis mit dem Zeichnen anfing und ihm die Bilder schickte. Das Geschäft wuchs, inzwischen hat Tariq auch andere Künstler im Angebot. Also müsse er nun auch wie ein Geschäftsmann denken. Also wie Trump. Ein Macher, der tut, was er sagt. Früher war er Demokrat, sagt Tariq, am Dienstag wählt er Donald. Warum? „Trump ist immer das mit Abstand meistverkaufte Motiv.“ Allein dafür müsse er schon wählen! Man wartet kurz, ob Tariq den Satz durch ein Lachen als Witz zu erkennen gibt. Aber nein. Er meint das alles sehr, sehr ernst.