Ludovico Einaudi – Popstar der Neo-Klassik – spielte in der ausverkauften Lanxess-Arena. Unsere Kritik.

Ludovico Einaudi in der Kölner ArenaDas Genie der Spannungslosigkeit

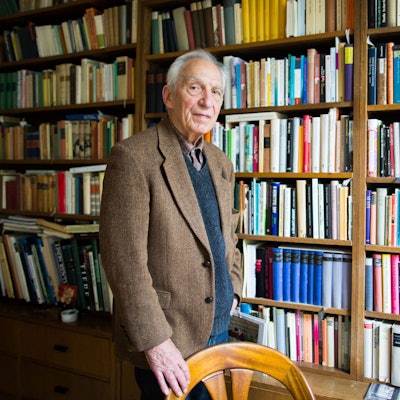

Ludovico Einaudi in der Lanxess-Arena.

Copyright: Alexander Schwaiger

Eine Viertelstunde zu spät und fast verstohlen kommt er auf die Bühne. Klar, der Drang auf die Lanxess-Arena, wo die Besucher mit Wellness-Endlosschleifen eingestimmt werden, ist gigantisch, da kann man nicht Punkt um anfangen. Aber dann ist er da, der aus der Ferne etwas wie Ennio Morricone mit Hut aussieht. Das mit Morricone täuscht vielleicht (die assoziative Brücke, dass beide aus Italien kommen, kann schnell einstürzen), der Hut aber täuscht nicht, und ihn wird Ludovico Einaudi über die vollen zwei Stunden seines (pausenfreien) Konzerts aufbehalten. Der sympathische ältere Herr tritt zurückhaltend und bescheiden auf, ohne überschwänglich-vereinnahmende Adressen, bedankt sich zwischendurch mit dürren englischen Worten bei seinen Fans und sitzt ansonsten in sich gekehrt am Flügel.

Ein Popstar der Neo-Klassik – und das ist Einaudi in jeder Hinsicht – müsste eigentlich etwas exhibitionistischer performen, könnte man erwarten. Tut er aber nicht, hat er auch nicht nötig. Schließlich trumpft ja seine Musik auch nicht auf – sie rieselt vielmehr angenehm durchs Gemüt, wabert und gluckert aquatisch, man wähnt sich in einer kuschelig-wärmenden Fruchtblase. Zur Aufführung gelangen in Köln (dort startet seine Deutschland-Tournee) die Stücke aus seinem neuen Album „The Summer Portraits“ – wozu er sich nach eigenen Worten durch Sommer-Gemälde anregen ließ.

Ludovico Einaudis Musik muss man durch sich hindurchrauschen lassen

Hier wie dort ist er übrigens nicht allein zugange, diesmal unterfüttern das Klavier ein Streicherensemble, Akkordeon, Synthesizer, Schlagzeug und Xylophon. Musikalisch ändert sich dadurch nichts: Und die Musik wird so richtig schön, wenn man nicht mehr genau hinhört, wenn man sie durch sich hindurchrauschen lässt. Der Schreiber dieser Zeilen gesteht in diesem Sinne ein Viertelstunden-Nickerchen ein, das mit sehr angenehmen Träumen verzuckert wurde. Keine Frage, das ist eigentlich die richtige, weil entspannende Begleitung für einen Termin beim Zahnarzt oder anlässlich der Operation eines eingewachsenen Zehennagels.

Alles zum Thema Lanxess Arena

- Kurz vor Schluss Kölner Schausteller sollen Deutzer Kirmes ausrichten – Finaler Zuschlag verzögert sich

- Lachende Kölnarena bis Stunksitzung So gehen Kölner Karnevalsveranstalter mit dem Wahlsonntag um

- Kölns größte Frikadellen-Tauschbörse? Was die Jecken am liebsten in der Lachenden Kölnarena essen

- Ersatz im Karneval Sängerin über ihren Kaltstart bei den Räubern – „War schon hart“

- Auftritt in der Arena Darum ist Köln der optimale Ort für Leon Windscheids „Alles Perfekt“-Tour

- Kölner Karneval Von Paveier bis Mätropolis – Diese elf Songs der Session sollten Sie kennen

- Musiker wirbt für Toleranz Roland Kaiser: „Es gibt eben nicht nur Mann und Frau“

Dass Einaudi einmal Schüler des radikalen Neutöners Luciano Berio war, will man in der Tat kaum für möglich halten. Seine Kunst tritt offensiv den Rückweg in ein Elementarstadium an, hier feiert sich gleichsam die Regression als Erlösung. Die selbstverordnete Simplizität ist nicht einmal in einem engeren Sinn kitschig – wenn sie das doch bloß wäre! Ist hier zu viel böser Blick und böses Ohr, kurz: böse Voreingenommenheit am Werk? Der Leser darf an dieser Stelle zu Recht Begründungen für das Missbehagen erwarten, keine Erläuterung von Befindlichkeiten.

Einaudis Musik ist melodiös, ohne dass es ausgeprägte Melodien gäbe

Wie nun also? Einaudis Technik könnte man schlagwortartig als „repetitiven Minimalismus“ bezeichnen. Weil solche Flaschenetiketten wenig besagen, mag es etwas ins Detail gehen. Einaudi, dessen pianistische Einlassungen im Anspruch übrigens nicht über die Mittelstufe des Klavierunterrichts hinausgehen – in der rechten Hand setzt es vorzugsweise Arpeggien, in der unterbeschäftigten Linken massiv platzierte Strukturtöne –; Einaudi also ist nahezu ein Genie der Spannungslosigkeit. In einem vagen Dur/Moll-Kontext gibt es keine Modulationen, aber auch keine rhythmischen und kaum Kadenzspannungen.

Der süffige Quartvorhalt auf der Dominante – weil wir uns hier immerhin im Bereich der Neo-Klassik befinden, mögen diese technischen Anmerkungen gestattet sein – erscheint zwar notorisch und löst sich auch auf. Was sich aber nicht auflöst, ist die Dominantharmonie als solche, Einaudi setzt einfach neu an. Und weil – auch diese hegelianische Denkfigur sei hier erlaubt – Spannung sich selbst erst durch die folgende Auflösung definiert, „setzt“, vernichtet eben deren Fehlen auch die Spannung. Selbst die Durchgangsdissonanz wird hier – als Dissonanz – nachhaltig entmachtet.

Ludovico Einaudi in der Lanxess-Arena

Copyright: Alexander Schwaiger

Einaudis Musik ist melodiös, ohne dass es ausgeprägte Melodien gäbe. Es gibt vielmehr Melodie-Partikel, Vier- oder Fünf-Noten-Motive, die dann in die schlechte Unendlichkeit einer variativen und sich leicht steigernden Wiederholung geschickt werden. Gut, wenn er sich nicht dagegen wehrt, kann sich beim Hörer durchaus eine psychedelische Transformation einstellen. Und das ist doch schließlich auch was, oder etwa nicht? Übrigens gucken allüberall gute alte Bekannte um die Ecke. Berio? Nein, der eher nicht, wohl aber Erik Satie und die Meister des Barock: Pachelbels legendärer Kanon und Gigue, Albinonis Adagio, Bachs Orgel-Passacaglia BWV 582. Tatsächlich hat Einaudis Komponierweise gewisse Ähnlichkeiten mit den Cantus-firmus-Bearbeitungen der Chaconne oder eben der Passacaglia.

Die orchestrale Begleitung, die zuweilen auch richtig was auf die Ohren gibt, verstärkt mit auratischer Anmutung den Wohlfühl-Faktor. Da gibt es zum Beispiel schöne, warme Cello-Einlassungen. Indes versauern die Violinen leicht über ihren ständigen Bariolagen, sich da richtig reinzuhängen, erfordert schon einen starken Mut zur Entsagung.

Ein Einwand liegt auf der Hand: Warum sollen die Leute eigentlich in diesen harten Zeiten nicht einmal für zwei Stunden in eine bessere Welt entführt werden? Sie ist freilich ein künstliches Paradies, danach sind Trump, Putin und AfD unaufhaltsam und unerbittlich wieder „da“. Dem artistischen Eskapismus steht – und stand immer schon – eine Kunst gegenüber, die die Konflikte ihrer Zeit nicht ausblendet, sondern gestaltet. Dass die Welt indes auch die Konzertbesucher schnell wiederhat, zeigte sich eindrucksvoll gleich nach dem Konzert. Da wurde ein Hindernis in Gestalt eines quer stehenden Wagens in der sich durch die Straßen quälenden PKW-Schlange aggressivst beschimpft. Ruhig, Leute!, hätte ich als vorbeifahrender Radler fast gerufen, warum bittet ihr nicht den heiligen Ludovico um Beistand?